Recordando a Felipe Pinglo Alva

El Bardo Inmortal

- Canciones de Felipe Pinglo Alva

- La Obra de Felipe Pinglo Alva

- Felipe Pinglo Alva

- Recordando a Felipe Pinglo Alva

- Felipe Pinglo Alva, El Bardo Inmortal - Oscar G. Pamo Reyna - DOCX

Jacobo el Leñador - Los Morochucos

Introducción

Hablar de Felipe Pinglo significa referirse a la

música criolla, al vals peruano, a la vida del hombre común del Cercado

de Lima finisecular del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, de

esa Lima que se fue, de aquel submundo de las familias de obreros y

trabajadores manuales, y también de la incipiente clase media.

Hablar de Pinglo es referirse básicamente al vals ya que este fue

el género que cultivó de manera preferencial. Pinglo fue compositor,

cantautor y poeta; y, le compuso al amor y al desamor, a los viejos

tiempos ya la modernidad, a la alegría y a la tristeza, a la vida misma

aún en sus nimiedades.

La versión que se presenta es un resumen

de la vida y obra de Pinglo desde el punto de vista histórico social.

Felipe Pinglo Alva (1899-1936)

EL PERÚ Y EL MUNDO QUE CONOCIÓ PINGLO

Pinglo nació cuando el Perú restañaba sus heridas

a consecuencia de la infausta Guerra del Pacífico. Le tocó vivir un

país que entraba en la modernidad y que se vería sacudido por grandes

reclamos sociales.

El alumbrado eléctrico público había llegado

a Lima en 1886 y el tranvía eléctrico entró en funciones en 1906. Los

automóviles empezaron a circular en Lima, el primero lo hizo en 1903.

Y, en 1925 se inició la transmisión radial.

En lo político, el

país salía del militarismo para entrar en sucesivos gobiernos democráticos

con una aparente estabilidad política y de crecimiento económico: Nicolás

de Piérola (1895-1899), Eduardo López de Romaña (1899- 1903), Manuel

Candamo (1903- 1904), Serapio Calderón 1904, José Pardo (1904-1908),

Augusto Leguía (1908-1912), Guillermo Billinghurst (1912-1914), Oscar

Benavides (1914-1915) y José Pardo (1915-1919). Estos gobiernos elegidos

por la oligarquía nacional fue lo que el historiador Jorge Basadre denominó

la República Aristocrática, período caracterizado por la agroexportación

como principal fuente de ingreso del país, por la dependencia del capital

inglés, por la incipiente minería y explotación del petróleo, por un

centralismo a ultranza y un total desinterés por el Perú rural. Fueron

décadas en que el Perú solo se miraba el ombligo.

Las décadas

siguientes se caracterizaron por gobiernos dictatoriales, gobiernos

de facto y retornos democráticos: Augusto Leguía (1919- 1930), Luis

Sánchez Cerro (1930-1931 y 1931-1933), Oscar Benavides (1933-1939) y

Manuel Prado (1939-1945). Este período se caracterizó por la gradual

dependencia del capital norteamericano y los grandes empréstitos.

Los estudiantes universitarios hicieron eco del Grito de Córdoba

y la Reforma Universitaria de 1918. Se fundó la primera universidad

particular, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 1917. Los

diversas y sucesivas revueltas de los estudiantes universitarios sanmarquinos

reformistas y contra los gobiernos de turno devinieron en la clausura

de la universidad en 1932-1935.

Los movimientos de los trabajadores

consiguieron la jornada laboral de ocho horas. La respuesta a la oligarquía

generó la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria (APRA) en 1924

por Víctor Raúl Haya de la Torre y del Partido Socialista del Perú en

1929 por José Carlos Mariátegui. La matanza de los apristas sublevados

de Trujillo en 1932 (“El año de la barbarie”) por las fuerzas militares

durante el gobierno de Sánchez Cerro.

Se delimitaron las fronteras

con nuestros vecinos: Tratado de Límites con Brasil y Bolivia en 1909.

Tacna fue devuelto por Chile al Perú en 1929, perdiéndose definitivamente

Arica y Tarapacá. Conflicto con Colombia y pérdida de Leticia en 1935.

Conflicto con Ecuador en 1941.

En lo internacional, ocurrieron

notables acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, de 1914-1919;

la pandemia de la “Gripe Española, de 1919-1923; el “crack” de la Bolsa

de Nueva York y sus repercusiones a nivel mundial; la Guerra Civil Española,

de 1936-1939; y, la Segunda Guerra Mundial, de 1939-1945.

LA MÚSICA CRIOLLA

La música criolla, para algunos autores solo se refiere

al valse o vals y la polka o polca. Después fueron incorporados otros

géneros: zamacueca, marinera, tondero, festejo, landó, entre otros.

Por su origen, la música criolla es música costeña, o música limeña,

hablando estrictamente. Esta sería, después, música nacional o música

peruana.

Se dice y se escribe vals o valse. Lo de criollo enfatiza

en su nacimiento en estas tierras, pero es suficiente decir vals o valse

en lugar de vals criollo, a no ser que se requiera enfatizar en su origen.

Algunos prefieren valse antes que vals; y, los verdaderos criollos jamás

dijeron o aceptaron el diminutivo “valsecito criollo” ya que para ellos

el valse es un sentimiento de amor o, mejor aún, de tristeza, de la

negritud del barrio de Malambo (Rímac) tal como los blues de los negros

norteamericanos.

Entre nosotros, y entre otras acepciones, criollo

es el “cultor que escucha, conoce su historia musical y comprende una

variedad de géneros, como los valses, las polcas, las marineras, los

tonderos, las zañas, entre otros.”

El vals tiene su origen en

el waltz que llegó de Europa al Perú en principios del siglo XIX, que

bailado en los salones de la clase acomodada se fue modificando hasta

tomar forma del vals que conocemos y bailado entre la clase pobre, y

que de grandes desplazamientos en amplios salones pasó a pequeños pasos

con cierto balanceo corporal. Si bien conserva el tres por cuarto del

vals vienés tiene mayor influencia de la mazurca, de la jota aragonesa

y algunos giros de la zarzuela y la ópera italiana ligera, con el agregado

de la música negra. Y, por la coreografía, el vals criollo también se

parece a la mazurca antes que a la jota. Nuestro vals criollo se formó

en las últimas décadas del siglo XIX y fue consolidándose como género

musical en las primeras décadas del siglo XX. Este fenómeno también

sucedió en México, Centroamérica, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina,

con marcadas variantes locales que los distinguieron.

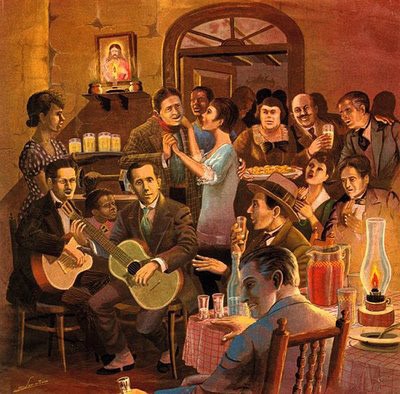

Por jarana

se entiende una diversión bulliciosa y alborotada, aunque los antiguos

cultores de la música criolla lo emplearon como sinónimo de marinera.

La jarana que se celebraba por un cumpleaños duraba por lo menos siete

días: la antevíspera, la víspera, el santo, la joroba, la corcova, el

respinguete y el anda y vete. Hubo quienes celebraban dos días más:

la octava y la novena (“de las comadres”). Y, entre la víspera y el

santo, a la medianoche, se llevaba a cabo la serenata, donde un grupo

de allegados con voz y guitarras saludaban al santo por la llegada de

su cumpleaños. Seguía el convite del santo, esto es comida y bebida,

y también unos bailes. Para los moderados, la jarana tenía cuatro fechas:

serenata, santo, corcova y recorcova.

El vals, y por ende el

criollismo, nació en los Barrios Altos, el sector este del Cercado,

y se extendió hacia el barrio del Cuartel Primero o Monserrate, Malambo

o el Rímac (“Bajo el puente”) y el nuevo distrito de La Victoria. Posteriormente,

comprendería los distritos de Breña, Lince y a la ciudad portuaria del

Callao, siempre sectores populosos. A mediados de la década de 1930

tendría difusión nacional gracias a las radioemisoras.

La población

de estos barrios era mestiza, pero este mestizaje, aunque no exclusivo,

fue mayor con los afrodescendientes que con los andinos y los chinos.

Estos últimos habían llegado a las ciudades de la costa peruana en 1849

y los andinos recién “bajarían a Lima” en la década de 1950, lo que

se llamaría el “desborde popular”. Nunca fue más cierto aquella frase

de autor anónimo “En el Perú, quien no tiene de inga tiene de mandinga”.

Con los afrodescendientes, ya no se usaba la clasificación racial colonial

de zambo, mulato, cuarterón quinterón, etc.; ahora, eran, simplemente,

“zambo”, “negro”, “moreno”, “sacalagua”, “del pelo”. Y, para las otras

pieles había “chino”, “achinado”, “del ojo”; y, “cholo”, “serrano”,

“paisano”, “blanquiñoso”, “blanquito”, etc. Estas denominaciones tenían

significados que iban desde lo amical hasta lo peyorativo, dependiendo

del contexto de cuándo y cómo se decían. Además, no siempre los individuos

se reconocían como tales y muchas veces decían ser “blancos” antes que

“mestizos”. Por otro lado, el tener ancestros en la ciudad capital o

no tenerlos ya hacía un distingo: “limeños” y “provincianos”. Estos

últimos eran “costeños”, “serranos” y “chunchos” o “charapas” según

su procedencia de la costa, sierra y selva, respectivamente.

El criollismo era una forma de vida. El trabajador, luego de la jornada

laboral, se reunía con sus amigos en casa de uno de ellos, esto era

alternante, en los callejones y solares, para rasgar una guitarra, idealmente

una primera y una segunda, y una voz, lo que era suficiente para cantar

los viejos valses y los nuevos. Las casas, casas de vecindad, eran precarias

en espacio y en los servicios higiénicos, “callejón de un solo caño”.

Había comida y se solía beber ron, que era la bebida alcohólica de moda

y por ser barata. Muchas veces estas reuniones terminaban después de

la medianoche y la idea era pasarla bien, no emborracharse. Por supuesto

que algunas veces hubo excesos y esto fue lo que le dio una pátina de

bohemia a la jarana pero que en realidad no lo fue, o lo fue parcialmente,

por una sencilla razón: en la mañana siguiente había que trabajar. Por

esto, repito, el criollismo fue una forma de vida de la clase trabajadora,

no teniendo o habiendo muy pocas maneras para distraerse de los agobios

de la vida cotidiana. Por otro lado, las clases alta y media, y la popular

también, se divertían con la música de moda, la foránea, especialmente

de la norteamericana (fox trot, one step, charleston) y el tango.

Se resalta la figura de Alejandro Ayarza Morales, “Karamanduka”

(1884-1955), militar y compositor, quien fue un díscolo personaje de

la clase alta que con un grupo de congéneres formó el grupo “La Palizada”

y se dedicó a disfrutar y, con ello, propalar la música criolla. Su

hermana, Mercedes Ayarza Morales (1881- 1969), fue una notable concertista

de piano, profesora de música y canto, compositora y recopiladora del

acervo criollo, como de los “pregones”, entre otros.

Otro hecho

importante de la época fue cuando los intérpretes Eduardo Montes Rivas

y César Augusto Manrique fueron invitados por la Columbia Phonograph &

Company a sus estudios en Nueva York, EE.UU., a donde viajaron en noviembre

de 1911. Montes y Manrique hicieron 182 grabaciones: 31 marineras, 9

tonderos, 20 valses, 2 mazurkas, 7 polcas, 41 yaravíes, 31 tristes,

23 canciones y 8 piezas teatrales, más10 piezas para bandas. Por esta

pequeña proporción de valses grabados, algunos autores consideran que

Montes y Manrique no fueron los verdaderos “Padres del criollismo” como

se les ha denominado. Esto es relativo, ambos intérpretes tuvieron muchos

años de actividad artística propalando la música criolla. El interés

de la empresa discográfica norteamericana por la música popular peruana

obedecía al hecho de que deseaban ampliar su mercado de gramófonos y

victrolas.

Los estudiosos del criollismo distinguen tres momentos

en su desarrollo inicial. El primero que es la llamada Guardia Vieja,

que va desde las últimas décadas del siglo XIX hasta 1930 aproximadamente;

segundo, un período de indefinición; y, tercero, la Generación de Pinglo.

La Guardia Vieja se refiere a los compositores y cantantes del criollismo

primigenio. De esta época se tiene a Romualdo Alva Reyes, Emilio Germán

Amézaga Llanos, Alejandro Ayarza, José Ayarza y Gómez Flores, Rosa Mercedes

Ayarza, Nicanor Casas Aguayo, Juan Francisco Ezeta, Pedro Fernández,

Luis A. Molina, Oscar Molina Peña, Eduardo Recavarren García Calderón,

Alejandro Sáenz, Fernando Soria, Guillermo Suárez Mandujano, José Benigno

Ugarte, entre otros. La denominación Guardia Vieja es posterior, porque

los protagonistas de esa época no se hacían llamar ni fueron llamados

así.

El período de indefinición se superpone entre la Guardia

Vieja y la Generación de Pinglo, y ocurrió entre las décadas de 1920

y 1940. Se refiere a la intromisión de la música foránea en el gusto

popular, lo que sucedió con el fox trot, one step, tango y, después,

con las rancheras. No sólo intervinieron en las preferencias del público

sino también de los compositores criollos quienes utilizaron los acordes

y compases para crear valses.

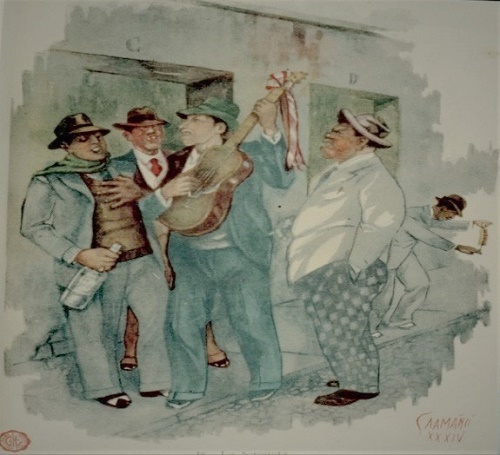

Jarana limeña en los años 1920s, según composición de Mariano Osorio

Jarana, Camilo Blas

Pinglo fue el compositor más importante entre 1930

hasta la década de 1950. Hubo otros compositores entre los que mencionaremos

a Pedro Bocanegra (1890), Carlos Saco (1894), Víctor Correa Márquez

(1895), Manuel Covarrubias (1896), Filomeno Ormeño (1899), David Suárez

Gavidia (1900), Nicolás Wetzell (1900), Alberto Condemarín (1900), Luis

De la Cuba (1902), Juan Sixto Prieto (1902), Eduardo Márquez Talledo

(1902), Laureano Martínez Smart (1903), Manuel Raygada (1904), Samuel

Joya (1905) y Alcides Carreño (1905). Ellos conformaron lo que después

se denominó la Generación de Pinglo. Por supuesto que la fama de Pinglo

como excelente compositor perdura hasta la actualidad.

En sus

inicios, la música criolla se desarrolló de manera desorganizada dada

las diferentes formaciones artísticas de los compositores, intérpretes

y arreglistas. Con el transcurrir del tiempo, surgirían controversias

respecto de las autorías de las canciones, de las letras que eran modificadas

por los intérpretes y también de los cancioneros que cambiaban o corregían

los títulos de las canciones.

NOTA BIOGRÁFICA

Julio Felipe Federico Pinglo Alva, el representante

más importante de la música criolla en el Perú, nació el 18 de julio

de 1899, en la Calle del Prado N° 500 (actual jirón Junín N°1456), de

los Barrios Altos, en el Cercado de Lima. Fue bautizado en la Parroquia

de Santiago del Cercado. Sus padres fueron Felipe Pinglo Meneses, profesor,

y María Florinda Alva, quien murió siete días después por complicaciones

del parto.

El apellido Pinglo no es de origen español. Los Pinglo

se concentran en Lambayeque, costa norte del país. Tal vez sea una deformación

de Pingo, otro apellido de origen incierto y muy frecuente en Lambayeque.

También se ha dicho que el origen del apellido Pinglo es chino, como

una corrupción de Ping Loo.

La ausencia del epicanto en los ojos

de Pinglo contradice un supuesto origen oriental.

Criado por

sus tías, la vida infantil de Pinglo fue la de cualquier niño pobre.

Pinglo realizó estudios en la Escuela Fiscal de los Naranjos e inició

los secundarios en el Colegio Guadalupe, en el año de 1912.

El año de 1914 fue un año muy importante en la vida del joven Pinglo.

Habiendo interrumpido sus estudios, pues no concluyó el segundo año

de la secundaria, y alejándose de su casa, Pinglo se desempeñó en varios

trabajos. Es en esta época en que tiene dos amigos mayores que él, los

músicos Víctor Correa y Nicanor Casas, quienes lo introdujeron en el

mundillo de la música criolla, iniciando sus escarceos musicales con

el rondín y la flauta.

Su primer contacto con la música debió

ser con las retretas que la Banda de Gendarmes (después Guardia Republicana)

llevaba a cabo los fines de semana en la Plaza de Santa Ana, en el corazón

de los Barrios Altos, desde inicios del siglo XX.

Llegó a practicar el fútbol de nivel amateur el cual

dejó por una cojera que lo acompañaría en adelante, “hasta que se lesionó

los meniscos cuando jugaba por el Atlético Lusitania”, según afirmó

su hija.

Compuso su primer vals, Amelia, en 1915. Se hizo conocido

en las jaranas llevadas a cabos por las noches en casas de cultores

de la música criolla en los Barrios Altos. Las letras de sus composiciones

fueron publicadas en los cancioneros y, poco a poco, fueron interpretadas

por cantantes no solo en las jaranas sino también en los cine-teatros.

Pinglo, definitivamente que fue un autodidacta; y, se dedicó a escribir

las letras de sus canciones en sus ratos de ocio. Gran admirador de

Rubén Darío y de Leónidas Yerovi. A este último le compuso un vals.

Llegó a conocer a José Carlos Mariátegui cuando este vivía cerca

en los Barrios Altos, en la década de 1920. Esta etapa romántica de

Pinglo no le interesó a Mariátegui; y, cuando Pinglo desarrolló su temática

social en la década de 1930, Mariátegui había muerto. Fue comentarista

deportivo en 1923 para después recalar como empleado en la Empresa del

Gas.

En 1926, Pinglo contrajo matrimonio con Hermelinda Rivera

y tuvieron dos hijos: Carmen y Felipe. El general José Luis Salmón y

su esposa María Jesús Hidalgo fueron sus padrinos de boda. El general

Salmón lo llevó a trabajar como empleado en la Dirección General de

Tiro, dependencia del entonces Ministerio de Guerra, en el local del

Polígono Muñiz, en el Rímac.

La difusión de la música criolla

por las radios demoró. Si bien es cierto que la primera estación de

radio, OAX, se estableció en Lima en 1925, esta no prosperó por problemas

económicos. Recién a partir de 1933 se crearon nuevas radioemisoras

que se encargarían de difundir noticias y esparcimiento a nivel nacional;

y, en 1937, aparecería oficialmente Radio Nacional del Perú. (33) (34)

Fue así como Pinglo se hizo conocido en el mundillo de la emergente

música criolla en los barrios populares del Cercado, estando presto

a participar en cuanto evento musical jaranero se le invitara.

En 1929, el cantante Alcides Carreño estrenó el vals Rosa Luz de

Pinglo en el Teatro Apolo, de la Plaza Italia, que fue un éxito; y,

en 1930 estrenó la canción más celebrada de Pinglo, Luis Enrique, El

Plebeyo, en el Teatro Alfonso XIII, en el Callao.

En 1932, Pinglo

tuvo un distanciamiento conyugal y se fue a vivir a la casa de la familia

Valdelomar en La Victoria, nuevo barrio popular. Fue en esta época en

que se acercó al club de fútbol Alianza Lima y le compondría Viva el

Alianza, señores y a los jugadores aliancistas Alejandro Villanueva,

Demetrio Neyra, Juan Rostaing, Arturo Fernández, Juan Valdivieso y Víctor

Lavalle.

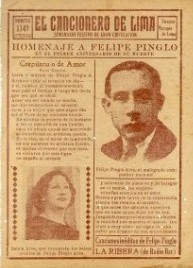

Pinglo tuvo un reconocimiento general entre los que

se dedicaban a la música criolla. Así, se publicó el vals Felipe Pinglo,

donde se indica a Antonio Ferrer como autor de la letra y a Filiberto

Hidalgo como intérprete:

“Tus notas son tristes, hacen meditar,/nos

traen recuerdos de tiempos atrás;/el pueblo enmudece al oír tus canciones/que

son recuerdos de tu pasado/que el destino te supo deparar. Y yo confiado

podré decir/Felipe Pinglo dice verdad,/ compositores como tú/en la vida

nunca habrán,/porque tu pones en tus notas/toda tu alma y tu corazón.”

Pinglo retornó a los Barrios Altos en 1934, consagrado ya como

compositor. Hacia fines de 1934 compuso De vuelta al barrio, que fue

publicado en la edición No. 1027 de «El Cancionero de Lima», del 18

de enero de 1935, edición con la cual se celebraba el Cuarto Centenario

de la Fundación de Lima.

Su hija Carmen Pinglo lo recordaba como

un buen padre: “el matrimonio Pinglo Rivera, pese a las diferencias

de carácter de los esposos, era muy unido”, “Era una persona muy afectiva,

caritativa, muy humilde”, “…tenía un temperamento apacible, tranquilo,

a veces callado y melancólico, muy consentidor con sus hijos.”, “A veces

se reunía con sus amigos. Era bohemio, jaranero, pero nunca dejó de

llegar a casa. Podía quedarse fuera hasta las dos o tres de la madrugada.

A veces se amanecía, pero siempre regresaba a casa, nunca dejó de venir

a dormir.” (40) Pinglo era una persona ordenada; además, era un católico

muy creyente y practicante, devoto de la Virgen del Carmen, a decir

de quienes lo conocieron.

Frecuentador de las jaranas barrioaltinas,

la salud de Pinglo se fue deteriorando. En realidad, su enfermedad no

tenía que ver con una vida de trasnochador sino, simplemente, se contagió

y enfermó. Sus síntomas principales fueron la tos y el cansancio, después

vendría la hemoptisis. Por aquel entonces, era común enfermar de la

peste blanca o consunción, como también llamaban a la tuberculosis.

El 15 de abril de 1935, Pinglo fue hospitalizado en la sala Odriozola,

cama Nº 27, del Hospital Dos de Mayo de Lima. Allí, el periodista Juan

Francisco Castillo Alatrista, del semanario Cascabel, lo entrevistó

en su lecho de enfermo. El sábado 25 de abril salió publicado la entrevista

que le hiciera el periodista Castillo en Cascabel, página ocho del número

81.

Pinglo solicitó su alta el 27 de abril de ese año al no aceptar

un procedimiento quirúrgico que le recomendaron los médicos. Sintiendo

cercana a la muerte, Pinglo escribió la letra del vals Hermelinda, pero

sin música porque ya no tuvo tiempo, el cual dedicó a su esposa Hermelinda

Rivera.

Su resquebrajada salud concitó la atención de sus amigos

quienes lo visitaron frecuentemente en sus últimos días. Más aún, Eduardo

Villanueva, conocido como “El Cantor Proletario”, compuso el vals El

Maestro, publicado en El Cancionero de Lima, N° 1095, del 8 de mayo

de 1936, y que después sería cantado en cines y teatros.

En

casa, era asistido por su amigo el médico Ernesto Melgar. Pinglo falleció

el 13 de mayo de 1936, a las cinco y media de la mañana, en su casa

de la calle Penitencia, actualmente en Jr. Paruro N° 232. Su velatorio

fue muy concurrido, y el traslado del féretro al Cementerio Presbítero

Maestro fue multitudinario. Fue enterrado en el cuartel Santa Rebeca,

nicho 63.

La muerte de Pinglo pasó desapercibida para el Perú

oficial. Solo fue sentida, y se guardó luto, en los barrios populosos

de Lima, donde nació y creció la música criolla.

LA MUERTE DE PINGLO

¿De qué murió Pinglo?

Siempre se dijo que

Pinglo murió a consecuencia de la tuberculosis. Muchos años más tarde,

su hija adujo que de haber sido cierto hubiera contagiado a otros miembros

de la familia y que, además, no estuvo internado en la sala de los tuberculosos,

la sala Santa Rosa. Estas dos afirmaciones son relativas ya que no siempre

todos se contagian y porque había tal cantidad de tuberculosos que estos

eran internados en cualquier sala de medicina del hospital. Recordemos

que la tuberculosis campeaba en todo el mundo. Que, tener tuberculosis

era un estigma que los enfermos y sus familiares trataban de ocultar.

Por algunos pasajes de la entrevista que se le hiciera en el semanario

Cascabel podemos inferir que Pinglo arrastró su enfermedad por varios

años, que además tenía compromiso pleural y que las operaciones ofrecidas

se referían a la colapso terapía con sección del nervio frénico:

“Se trata de un bohemio. De un hombre que hace ocho años viene luchando

con la enfermedad. Mejor, con las enfermedades. Su organismo resentido

ha terminado por arrastrarlo al hospital.”…[…]…“Pinglo se siente mejor.

Nos asegura que está algo así como en preparación para que le hagan

tres operaciones. Cuando da la noticia, de aquellas tres operaciones,

ni se inmuta. Es una cosa sencilla.”…[…]…“Pinglo nos da explicaciones

de la fatiga que le impide expedirse como él quisiera. La pleura sufre

una conmoción. El simpático, será tocado en una de las operaciones.

También el estómago.”

Un año más tarde, cual testimonio de lo

ocurrido, Pedro Espinel Torres escribió el vals Fin de bohemio cuya

letra dice:

“…Aire, es lo que quiero aire para vivir esta tos

maldita que mi pecho agita rasgándolo sin cesar con su acceso tan terrible

que me hace sangrar/…”,

lo que también nos da una idea de la

afección pulmonar de Pinglo.

La muerte de Pinglo pasó, prácticamente,

desapercibida para el Perú oficial. El mundo de Pinglo guardó luto por

algunos días, las guitarras y las voces callaron. Después, gradualmente

ocurrieron las remembranzas y los homenajes de parte de los intérpretes,

autores y cultores de la música criolla. La fama de Pinglo se acrecentó

en la medida que sus canciones fueron dadas a conocer por los intérpretes

en las jaranas y en las funciones que se llevaban a cabo en los teatros,

en las radioemisoras y en los centros musicales que se fueron creando

en diversos puntos de la ciudad.

PINGLO Y LA MÚSICA CRIOLLA

Pinglo fue un compositor original y las letras de

sus canciones reflejan su apreciación de la vida en la Lima de principios

del siglo XX. Fusionó armonías del fox trot, one step y el tango con

el vals. Las letras de sus canciones fueron registradas en los cancioneros,

al igual que la de otros autores. Los músicos tocaban “de oído” pues

no leían partituras ni escribían pentagramas. En esta época era común

que los intérpretes cambiaran las letras; y, que algunos autores emplearan

o se apropiaran de versos de poetas locales o de otras tierras, los

modificaran y los hicieran suyos. (51)

Pinglo fue un retratista

de su época. Su sensibilidad artística le permitió plasmar en una composición

la realidad que percibía. Así le escribió a la modernidad, al fútbol

y los futbolistas, al amor, al desencanto, a la frustración, a la añoranza,

al reclamo social, etc.

Se ha destacado el contenido social de

algunas de las composiciones de Pinglo pero él le cantó a todo. También

se ha querido ver en él un desdichado, un sufrido personaje, y hay más

de un estudio psicoanalítico sobre la letra de sus canciones y elucubraciones

sobe su personalidad. Esto no es válido porque Pinglo no compuso sobre

sus vivencias sino sobre cualquier hecho o personaje que concitó su

atención.

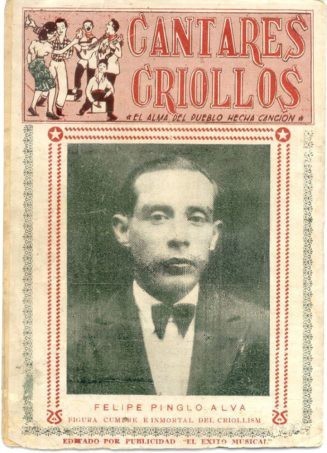

Portadas de cancioneros con homenajes a Pinglo

Pinglo fue un zurdo de esmirriada figura y cojera,

circunspecto pero gran colaborador para participar en cuanto evento

jaranero o festivo se le invitara. Se ha dicho y se dice que su música,

y la música criolla en general, es triste. No es así, pues Pinglo tuvo

un variado repertorio de temas. Las canciones tristes también las encontramos

en los blues, el tango, el bolero, la ranchera, etc., pero no podemos

generalizar. Más aún, en las jaranas se baila los valses “tristes” y

los alegres.

Contrariamente a los que sostienen algunas versiones

sobre lo que motivó a Pinglo escribir El Plebeyo, su hija Carmen acotó:

“Sé de esas hipótesis. Pero mi mamá me contó que fue escrita para su

hermano, mi tío Ricardo, que pasó por esa experiencia. Ellos eran muy

unidos y compartió con mi papá el dolor de haber sido rechazado por

su condición más modesta en comparación con la de la mujer de quien

estaba enamorado”.

El valor de los cancioneros radicó en que

sirvió de asentamiento de las letras pero no incluía las partituras

porque, simplemente, no las tenían. En marzo de 1935 se publicó la partitura

de Luis Enrique, El plebeyo, elaborada por el músico Pedro A. Montalva,

quien se colocó como coautor. No se sabe cuánto contribuyó Montalva

en las armonías originales de Luis Enrique, El Plebeyo, tanto así que

los entendidos concuerdan en que la versión que se toca y canta ahora

difiere de la versión original.

Quiéranlo o no, Pinglo fue un

excelente compositor aunque para algunos fue un “huachafo, afanoso por

demostrar ser ilustrado, que se le vio componer con un diccionario bajo

el brazo.”

Las composiciones de Pinglo fueron poesías musicalizadas.

“Pinglo ostentó el dominio del verso medido para generar el ritmo y

la cadencia deseada en cada canción.” Pinglo dejó unas 130 canciones

de su autoría. Recientemente, el estudio meticuloso de su obra ha permitido

identificar como apócrifas algunas composiciones atribuidas a él.

Muchas veces no se ha entendido la obra de Pinglo, solo se circunscriben

a la letra de Luis Enrique el plebeyo. Su obra no solo fue testimonial

sino también contestaría, reflejó la gran desigualdad social que vio

y sintió.

Toda selección tiene cierto grado de arbitrariedad

pero las canciones más celebradas de Pinglo son: Bouquet, El espejo

de mi vida, El huerto de mi amada, De vuelta al barrio y Luis Enrique

el plebeyo.

Gradualmente, gracias a los parroquianos del criollismo

y gracias a la radio, el vals criollo se fue consolidando en la conciencia

popular. Tanto así, que lo gobiernos se acercaron a la música criolla

en el afán de ganarse el voto o la aceptación popular. Un caso especial,

ocurrió en 1939, durante el gobierno dictatorial de Óscar R. Benavides;

así, se tiene la versión de que a la dirección de Radio Goicochea llegó

un comunicado para todas las emisoras de Lima que prohibía la transmisión

de diez canciones criollas, bajo amenaza de multa a la radio y suspensión

indefinida a los cantantes.

Dichas canciones fueron de Felipe

Pinglo (Luis Enrique el plebeyo, Oración del labriego, Mendicidad, El

canillita, El huerto de mi amada, Sueños de opio y Pobre obrerita),

de Luis Molina (El tísico) y de Pedro Espinel (El Expósito y Fin de

bohemio). Esta prohibición no era de extrañar ya que, por ejemplo, El

Cancionero de Lima era abiertamente pro aprista en la década de 1930

y La Lira Limeña, aparecida en 1929, era sanchecerrista y anti-APRA.

La serenata. En Apuntes Limeños, José Luis Caamaño, 1935.

Ante la emergencia de la música criolla como una,

cada vez más, fuerte y generalizada expresión popular, los políticos

de turno tornaron su atención para congraciarse con los sectores populares.

Así, el 18 de octubre de1944, ante la solicitud del Centro Social Musical

“Carlos A. Saco” y otras instituciones similares, el entonces presidente

de la República, Manuel Prado Ugarteche, emitió la Resolución Suprema

por la cual se declaraba el día 31 de octubre como Día de la Canción

Criolla.

La llamada música criolla, con sus diversos géneros,

fue entronizándose gradualmente en el gusto y la conciencia popular

y aparecerían otros compositores e intérpretes que han hecho que dicha

música se convierta en la música nacional.

CONCLUSIÓN

Felipe Pinglo fue un notable compositor, especialmente de valses criollos. Fue un retratista, un cronista que del divertimento pasó a plasmar en las letras de sus composiciones la gran desigualdad social del Perú que le tocó vivir. Con sus composiciones contribuyó a hermanar a una parte importante de la población peruana, a consolidar la identidad nacional y a fortificar el mestizaje poblacional y cultural.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.- Acosta Ojeda, Manuel. Aportes para un mapa cultural

de la música popular del Perú. USMP. Lima: Gráfica Yovera S.A.C., 2015.

2.- Borras, Gerard. Lima, el vals y la canción criolla (1900-1936).

Lima: Instituto Francés de Estudios Andinos, 2012.

3.- Cáceres Álvarez,

Luis. La catedral del criollismo. UPC. Lima: Gráfica Biblos S.A., 2017.

4.- Chocano Paredes, Rodrigo. ¿Habrá jarana en el cielo? Tradición

y cambio en la marinera limeña. Lima: Ministerio de Cultura, 2012: 40.

5.- Collantes, Aurelio. Pinglo inmortal. Lima: Imp. La Cotera. 1977.

6.- García Alva, José Félix. Colección Nemovalse. Días previos a

la muerte física de Felipe Pinglo “El Maestro”. URL disponible en:

https://nemovalse.wordpress.com/2018/05/05/felipe-pinglo-en-su-lecho-de-enfermo-antes-de-su-fallecimiento/

7.- Geneall. Índice de Apellidos/ P. URL disponible en:

https://geneall.net/es/families/p/

8.- Jáuregui, Eloy. El Pirata, Historias de la Música Criolla. Lima:

Editorial Mesa Redonda. 2011.

9.- Leyva Arroyo, Carlos A. De vuelta

al barrio. Lima: Biblioteca Nacional del Perú. 1999: 29-33.

11.- Leturia Chumpitazi, José. Origen, ritmos y controversias de

la música criolla del Perú. 2ª. Ed. Lima: Lagargraf S.A.C.; 2018: 111-124.

12.- Lloréns Amico JA y Chocano Paredes R. Celajes, florestas y

secretos. Lima: Instituto Nacional de Cultura. 2009.

13.- Mejía,

Darío.

https://www.criollosperuanos.com/Compositores/Dario-Mejia.htm

14.- Mejía, Darío. Mi homenaje al maestro Felipe Pinglo Alva, en

el 75 aniversario de su sensible fallecimiento. Viernes, 13 de mayo

del 2011. Reproducido por Armando Alvarado Balarezo. URL disponible

en:

https://naloalvaradochiquian.blogspot.com/2011/05/mi-homenaje-al-maestro-felipe-pinglo.html

16.- Mejía, Darío. La vuelta al barrio, 1 de mayo de 2015. URL disponible

en:

https://nalochiquian.blogspot.com/2015/05/la-vuelta-al-barrio-por-dario-mejia.html

17.- Mejía, Darío. Noticias de Lima. URL disponible en:

https://www.todaslassangres.com/NotassobreLima.htm

18.- Mejía, Darío. El origen español del vals peruano Hermelinda.

URL disponible en: https://eruizf.com/musica/varios/hist_hermelinda.html

19.- Mejía, Darío.

https://www.criollosperuanos.com/Compositores/Dario-Mejia.htm

20.- Pamo Reyna, Oscar G. La tuberculosis y el vals criollo en la

ciudad de Lima de las primeras décadas del siglo XX. Rev Soc Peru Med

Interna. 2014; 27 (3): 148-154.

21.- Rohner FW. La guardia vieja:

el vals criollo y la formación de la ciudadanía en las clases populares:

estrategias de representación y de negociación en la consolidación del

vals popular limeño (1885-1930). Lima: Pontificia Universidad Católica

del Perú. 2018.

22.- RPP Noticias. Felipe Pinglo Alva: La entrevista

que concedió semanas antes de morir. 2.- 21 de agosto del 2016. URL

disponible en:

https://rpp.pe/cultura/mas-cultura/felipe-pinglo-alva-la-entrevista-que-concedio-semanas-antes-de-morir-noticia-988912

23.- Sarmiento, Rodrigo. Felipe Pinglo y la canción criolla. Estudio

estilístico de la obra musical del Bardo Inmortal. Lima: Fondo Editorial

de la UNMSM, 2018.

24.- Sarmiento Herencia, Rodrigo. Los tres plebeyos.

Tras la primera melodía del famoso vals de Felipe Pinglo. Antec, Revista

Peruana de Investigación Musical. 2018; 2(1):13-29.

25.- Toledo

Brúckmann, Ernesto. Felipe de los pobres. Vida y obra en tiempos de

luchas sociales. Lima: Editorial San Marcos; 2007.

26.- Velasco

Asenjo, Lita. Felipe Pinglo Alva, Un poeta de la vida. Entrevista a

doña Carmen Pinglo Rivera, 20 de julio del 2016 (Reproducido de: Anubis

número 2 del 2008). URL disponible en:

https://revistaanubis.wordpress.com/2016/07/20/felipe-pinglo-alva/#more-852

27.- Zanutelli, Manuel. Felipe Pinglo… a un siglo de distancia.

Lima: Diario El Sol. 1999.

28.- Zanutelli, Manuel. Canción criolla:

memoria de lo nuestro. Lima: Diario El Sol, 1999.

Búsqueda en el

|